I primi raggi di sole caldo, la neve che inizia a sciogliersi a bassa quota, il profumo umido della terra che riaffiora: tutto parla di primavera. Ma in montagna, la transizione stagionale è spesso solo apparente. Le giornate più lunghe e miti invogliano a rispolverare gli sci d’alpinismo o a riprendere le escursioni in quota, spinti dalla sensazione – fuorviante – che il peggio sia ormai alle spalle. Eppure, proprio in questo periodo si registra ancora un numero significativo di incidenti legati a valanghe. Alcuni anche fatali.

Non si tratta di fatalità imprevedibili. Spesso le condizioni del manto nevoso, rese complesse da cicli di gelo-disgelo, precipitazioni recenti o vento, sono ben descritte nei bollettini valanghe. Tuttavia, l’errore più comune è quello di sottovalutare l’instabilità residua della neve primaverile, oppure di interpretare con superficialità le informazioni fornite.

Perché il rischio valanghe non si esaurisce con l’inverno

Anche quando le temperature sembrano più miti e la neve comincia a trasformarsi, il pericolo valanghe può restare elevato. Questo accade per diversi motivi: la presenza di strati deboli nel manto nevoso, l’accumulo di neve recente o la sua rapida umidificazione in seguito a giornate soleggiate. A tutto ciò si aggiunge la variabilità spaziale: condizioni stabili in un’area possono essere seguite, anche a poca distanza, da pendii insidiosi e instabili.

Inoltre, l’affollamento delle aree di montagna in primavera aumenta l’interazione umana con il terreno innevato, incrementando il rischio di distacchi provocati da escursionisti o sciatori.

L’importanza di leggere (bene) il bollettino valanghe

Ogni giorno, i bollettini valanghe forniscono un quadro aggiornato delle condizioni nivometeorologiche. Ma non basta leggerli: occorre saperli interpretare. Oltre al grado di pericolo (espresso su una scala da 1 a 5), il bollettino descrive i tipi di valanghe attese, le esposizioni e le quote più a rischio, le condizioni del manto nevoso e le tendenze per i giorni successivi.

Una lettura attenta permette di capire se ti trovi di fronte a un pericolo localizzato o diffuso, se il rischio riguarda solo i pendii ripidi o anche quelli moderati, e se il distacco può avvenire spontaneamente o è legato al passaggio di una persona.

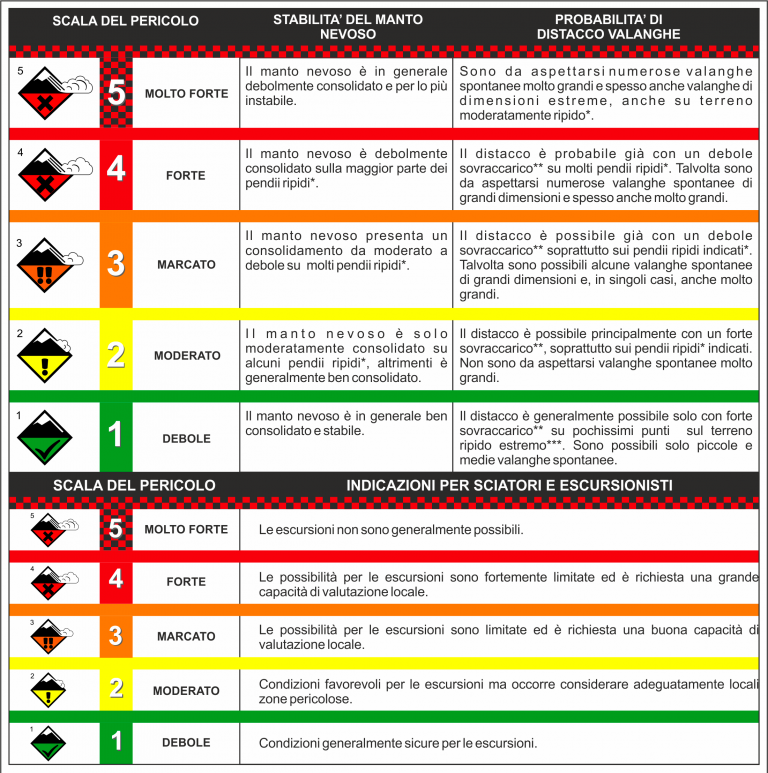

La scala europea del pericolo valanghe

La scala europea del pericolo valanghe è lo strumento di riferimento per comprendere l’entità del rischio. È suddivisa in cinque gradi:

- 1 – Debole: il manto nevoso è generalmente stabile. Le valanghe sono rare e di piccole dimensioni.

- 2 – Moderato: esistono alcune zone instabili; il distacco è possibile solo su pendii ripidi con forte sovraccarico.

- 3 – Marcato: il pericolo è già rilevante. Sono possibili distacchi anche con sovraccarico debole, in particolare su pendii critici.

- 4 – Forte: la neve è poco consolidata su molti pendii. Il distacco è probabile anche con debole sovraccarico, e sono attese valanghe spontanee.

- 5 – Molto forte: la situazione è critica. Sono attese numerose grandi valanghe, anche su pendii moderatamente inclinati. In questi casi si consiglia di evitare qualsiasi attività in ambiente innevato.

Questa classificazione, però, non va letta in modo assoluto. Un grado 3, ad esempio, non è una “via libera con prudenza”: è una soglia critica, nella quale molti incidenti si verificano. Serve quindi consapevolezza ed esperienza per muoverti con sicurezza.

Quote ed esposizioni: leggere tra le righe del bollettino

Uno degli elementi più spesso trascurati nella lettura del bollettino valanghe riguarda l’indicazione di quote ed esposizioni a rischio. Non si tratta di semplici dettagli tecnici: queste informazioni sono fondamentali per valutare la reale pericolosità di un itinerario.

La quota indica l’altitudine oltre la quale il pericolo valanghe è più marcato. Spesso si parla di rischio oltre i 2000 metri, ma non è raro che – in particolari condizioni – anche pendii più bassi diventino critici, specialmente in caso di forti nevicate primaverili o pioggia su neve fredda. Pianificare un’escursione significa quindi adattare la tua meta non solo al grado di pericolo generale, ma anche alle altitudini più coinvolte.

L’esposizione, invece, fa riferimento all’orientamento dei versanti rispetto ai punti cardinali: nord, sud, est, ovest. In primavera, ad esempio, i pendii esposti a sud si scaldano più rapidamente, con conseguente umidificazione del manto nevoso e maggior propensione al distacco. Al contrario, le esposizioni settentrionali possono conservare per più tempo neve fredda e strati deboli interni. Ogni orientamento ha quindi una diversa evoluzione del rischio nel corso della giornata, ed è fondamentale saperlo interpretare anche in funzione dell’orario di percorrenza.

Il bollettino valanghe riporta spesso indicazioni come “pendii ripidi a sud-est oltre i 2200 metri”: un’informazione che deve tradursi, nella pratica, in una precisa scelta di percorso o in una rinuncia consapevole. Per questo, la lettura del bollettino non dovrebbe mai essere un semplice gesto di routine, ma un vero atto di responsabilità.

L’orologio del pericolo: come il rischio cambia nell’arco della giornata

In primavera, la valutazione del rischio valanghe non può prescindere da un elemento temporale: l’evoluzione del pericolo nell’arco della giornata. Questo fenomeno, noto tra gli esperti come orologio del pericolo, descrive l’aumento progressivo dell’instabilità del manto nevoso con il passare delle ore, soprattutto nei versanti esposti al sole.

Durante la notte, le temperature più basse favoriscono il rigelo superficiale del manto nevoso, rendendo i pendii generalmente più stabili al mattino. Ma con il progredire del giorno, l’azione del sole e il riscaldamento dell’aria innescano un rapido processo di umidificazione. Questo indebolisce la coesione tra gli strati nevosi, facilitando i distacchi spontanei, in particolare sui versanti meridionali e sotto i 3000 metri.

Per questa ragione, molte escursioni primaverili vengono programmate con partenze all’alba e rientri prima di mezzogiorno. Ritardare l’uscita o ignorare l’andamento termico può significare esporsi a un rischio crescente proprio nelle ore centrali della giornata, quando le valanghe da bagnamento diventano più frequenti e talvolta imprevedibili.

Saper leggere l’“orologio del pericolo” significa quindi non solo consultare un bollettino, ma prevedere come e quando le condizioni cambieranno lungo il tuo percorso. È un’abilità che si affina con l’esperienza, ma che può fare la differenza tra una giornata sicura e una situazione critica.

La montagna non perdona l’improvvisazione

Consultare un bollettino, conoscere la scala del pericolo, osservare le condizioni della neve: sono tutti strumenti fondamentali, ma non bastano se mancano la formazione e la capacità di prendere decisioni autonome. In ambiente innevato, ogni scelta – dalla traccia da seguire al momento in cui girare i ramponi – può avere conseguenze importanti. Non esistono itinerari sicuri “in assoluto”: esistono condizioni, comportamenti e margini di errore che devono essere compresi e gestiti con consapevolezza.

Se ti muovi in inverno o in primavera su terreno innevato, dovresti avere almeno una conoscenza di base dei meccanismi di formazione delle valanghe, delle tecniche di autosoccorso, dell’uso corretto di ARTVA, pala e sonda. Ma ancora più importante è sviluppare un’attitudine mentale orientata alla valutazione critica e al dubbio. Sapere rinunciare, deviare o modificare i tuoi piani non è un segno di debolezza, ma l’espressione più alta di competenza.

Le montagne non pretendono eroi, ma persone preparate. E la preparazione non si esaurisce con un corso o con l’esperienza: è un processo continuo, fatto di osservazione, aggiornamento e confronto. Perché la sicurezza, in montagna, non è mai garantita, ma può essere coltivata, un passo alla volta.

La montagna richiede rispetto, sempre

La primavera in montagna è un periodo di grande fascino, ma anche di rischi nascosti. Il pericolo valanghe non si dissolve con il cambio di stagione, e affrontare la montagna con leggerezza può trasformare una giornata di svago in una tragedia. Ogni escursione o uscita sugli sci dovrebbe iniziare con una pianificazione consapevole: leggere il bollettino valanghe, interpretarne i dettagli e adattare i propri piani alle condizioni reali.

Ricorda che la sicurezza non è mai garantita, ma può essere coltivata attraverso conoscenza, prudenza e rispetto per l’ambiente montano. La montagna non premia l’improvvisazione né l’eccesso di sicurezza: premia chi sa ascoltarla, chi sa osservare i segnali e chi ha il coraggio di rinunciare quando necessario.

La vera conquista non è arrivare in cima a tutti i costi, ma tornare a casa sani e salvi, con la consapevolezza di aver vissuto la montagna in armonia e responsabilità. Non dimenticarlo mai: la bellezza della natura è un dono da rispettare, non un rischio da sfidare.

Per pianificare le tue escursioni in sicurezza, ti consiglio di consultare siti affidabili come AINEVA (Associazione Interregionale Neve e Valanghe), il servizio MeteoMont dell’Arma dei Carabinieri e il portale dell’Aeronautica Militare. Questi offrono bollettini dettagliati e aggiornati su meteo, neve e rischio valanghe, fornendo informazioni essenziali per vivere la montagna in modo consapevole e sicuro:

Manuale di Escursionismo

Una guida pratica e consapevole per chi ama camminare in montagna.

Acquista la nuova edizione su Amazon oppure scopri di più sul sito.